Download des Briefes

http://heckenschutz.de/wp-content/uploads/2025/01/Offener-Bf-2.pdf

Download des Briefes

http://heckenschutz.de/wp-content/uploads/2025/01/Offener-Bf-2.pdf

Der Agenda-Gruppe in Senden bei Münster ist es gelungen, eine Lehrhecke zu pflanzen. In dem Zeitungsbericht:

Pflanzaktion der Agenda 21-Gruppe – 200 Gewächse für die Lehrhecke gesetzt – Westfälische Nachrichten, -juw- Senden 12.12.2021

https://www.wn.de/muensterland/kreis-coesfeld/senden/200-gewachse-fur-die-lehrhecke-gesetzt-2503396

heißt es:

„In einer Gemeinschaftsaktion pflanzten Mitglieder der Agenda 21-Gruppe Senden und des Vereins Schlossfreunde Senden am Samstag 200 junge Pflanzen für die sogenannte „Lehrhecke“. Diese soll eine positive Wirkung auf das Ökosystem entfalten.

Trotz eisiger Kälte pflanzte die Gruppe rund um Dr. Detlev Kröger (2. v. l.) und Bernd Lieneweg (2. v. r.) über 200 Gewächse für die neue Hecke. (in der online-Zeitung gab es dazu ein Foto von: Julian Wortmann)

Mit viel Engagement und Tatendrang startete am Samstag unter der Leitung der Agenda 21- Gruppe Senden und dem Verein Schlossfreunde Senden die geplante Pflanzaktion der „Lehrhecke“. Gegen 10 Uhr trafen sich Mitglieder und Helfer am Bauerngarten vor dem Schloss, um das Gelände der alten, verwilderten Hecke mit insgesamt über 200 Setzlingen neu zu bepflanzen.

Die namengebende „Lehrhecke“ soll sich dabei insbesondere durch ihre positive Wirkung für das Ökosystem auszeichnen: Über 40 verschiedene heimische Sträucher sollen natürlichen Lebensraum für Vögel und Insekten bieten und die Artenvielfalt der Gärten rund um das Schloss sicherstellen. Bei der Aktion gehe es neben der Förderung des Ökosystems jedoch vor allem darum, die Menschen für einen bewussten Umgang mit der Natur zu sensibilisieren und zu begeistern, so Dr. Detlev Kröger und Bernd Lieneweg, Einsatzleiter der Gruppe.“

Weiter heißt es:

„Mensch ist teil der Natur.

Wir wünschen uns, dass die Menschen sich mehr als Teil der Natur verstehen und verantwortungsvoll mit dieser umgehen“, so die Organisatoren. Um dies zu erreichen, soll die neu gepflanzte Hecke auch zu Bildungszwecken verwendet werden. In Kooperation mit den Schulen der Gemeinde sind regelmäßige Führungen geplant, um interessierten Schülerinnen und Schülern einen verantwortungsvollen Umgang mit dem heimischen Ökosystem zu vermitteln.

Ermöglicht wurde die Pflanzaktion durch private Spendengelder aus der Initiative „Neue Bäume für Senden“, die vor allem für den Kauf heimischer Setzlinge verwendet wurden. „Wir bedanken uns für alle Spenden und freuen uns immer über tatkräftige Unterstützung, um den Park rund um das Schloss gärtnerisch zu pflegen“, betonten Kröger und Lieneweg. Die samstägliche Pflanzaktion sei einer der vielen Schritte in die richtige Richtung, denn „wenn es der Natur gut geht, dann profitieren auch wir Menschen davon“.“

Der Arbeitskreis Heckenschutz beglückwünscht die Akteure zu diesem notwendigen Schritt, denn

Hecken können pro Hektar im Schnitt fast genauso viel Kohlenstoff aus der Atmosphäre binden wie Wälder (Thünen Institut):

https://www.thuenen.de/de/infothek/presse/aktuelle-pressemitteilungen/hecken-sind-klimaschuetzer/

und PE: https://www.thuenen.de/media/ti/Infothek/Presse/Pressemitteilungen/2021/2021-07-12/2021-07-12_Hecken.pdf

Jürgen Kruse (für den Arbeitskreis Heckenschutz, 13.12.2021).

Wir möchten an dieser Stelle auf die bundesweite Petition aufmerksam machen.

Liebe Unterstützende,

unsere WEBSEITE zur Petition enthält viele spannende Informationen, Beiträge wie z.B. Kurzfilme via YouTube und Dokumente zum Download:

www.petition-mehr-artenvielfalt-im-oeffentlichen-gruen.de/

Bitte teilt immer die Webseite zur Verbreitung der Petition, sie enthält viel mehr wertvolle Information, als es auf OpenPetition möglich ist.

Vielen Dank für eure Unterstützung und Engagement!

Ihr seid Teil einer Organisation, die unser Anliegen/ unsere Petition öffentlich unterstützen möchte? Bitte meldet euch bei uns: wir verlinken themennahe Unterstützende, Vereine, Intiativen gern auf unseren Seiten „Wichtige Initaitiven“ und „Unterstützung“.

Ich wünsche uns allen ein summendes, brummendes, zwitscherndes, piepsendes, zirpendes, buntes, vielfältiges, blühendes und artenreichens neues Jahr,

herzliche Grüße

Claudia vom Orga – Team

Diese Hecke befand sich kurz hinter der Abzweigung nach Kiefen an der K18 nach dem Waddeweiter-Kreisel in Richtung Clenze (vor dem Abzweig nach Bischof.

Man ist sprachlos, wenn man sieht, was von einer Behörde angerichtet wurde.

Grund war ein Förderprogramm, das in Aussicht gestellt wurde.

für ein Gebiet zwischen dem Schulzentrum und der Alten Jeetzel.

Das Projektziel nannte sich dann auch noch ironischer Weise „Zukunft Stadtgrün“.

Also legte die Stadt Dannenberg los und holzte alles ab. Die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises (im folgenden UNB genannt) segnete das Ganze auch noch ab,obwohl dieser Bereich im Landschaftsschutzgebiet liegt und als FFH-Gebiet ausgezeichnet ist.

Der Status deklariertes „Gewässersystem der Jeetzel mit Quellwäldern“ war für die Aufsichtsbehörde kein Grund einzuschreiten. Von der Stadt Dannenberg wurde vor dem Kahlschlag auch noch eine Ausnahmegenehmigung beantragt, der die Untere Naturschutzbehörde stattgab.

Damit wurde: …“ eine erhebliche Beeinträchtigung des Schutzgebietes durch die Gehölzarbeiten ausgeschlossen“.

Bei dieser Aussage reibt sich Bevölkerung die Augen, da das Schutzgebiet nicht mehr zu sehen ist.

Es ist traurig was für ein Naturverständnis man bei der Stadt Dannenberg hat. Jedem Naturschützer ist doch ohne Vorkenntnisse klar, was er da zerstören würde.

Es ist ja nicht Neues, daß es bei den ausführenden Arbeitern an Sachverstand und genauen Anweisungen mangelt, siehe auch das Abholzen an der Kreisstraße. http://heckenschutz.de/?p=369

Es müßten auch aufgrund des dramatischen Artenrückgangs alle Alarmglocken klingeln gerade beim amtlichen Naturschutz (UNB) und der beantragenden Behörde.

Die ewig gleichen Rechtfertigungen der Beteiligten ist sattsam bekannt, sowie niederschmetternd.

Es sollte auf den „Stock gesetzt werden“. Das machte jedoch nicht halt vor völlig gesunden Bäumen, die abgeholzt wurde.

Auch das „Tabula Rasa“ beim Entfernen der Hecken hat Methode. Kein vernünftiger Mensch kommt beim „auf den Stock setzen“ auf die Idee auf einer Länge von 200 Meter ALLES abzusägen. In jeder Broschüre, die auch die „UNB“ herausgeben, steht drin, dies nicht alles auf einmal zu machen, sondern jedes Jahr zu wechseln.

Hiermit würde den von und in den Hecken lebenden Tieren nicht auf einmal alle Lebensgrundlagen entzogen.

Man ist sprachlos ist man über die Begriffe, die von der Stadt Dannenberg verwendet werden.

Man wolle eine „Sichtachse“ schaffen, so die Begründung für die Genehmigung des Förderprogrammes.

Ebenso fragwürdig ist auch der letzte Termin an dem Hand angelegt wurde.

Am 2. und 3. März wurden, auch noch „Gehölzarbeiten“ durchgeführt, obwohl nach dem Naturschutzgesetz am 29. Februar keine Büsche und Bäume mehr gefällt werden dürfen.

Auch hier sieht die UNB keinen Anlass für eine „Beanstandung“.

Dem allem setzt die Stadt Dannenberg noch eins oben drauf. Man habe diese Arbeiten aus „Verkehrssicherheitsgründen“ getätigt.

Da muss man sich doch fragen, ja wo bitteschön findet denn im Böschungsbereich des Flusses ein Verkehr statt.

Die ewig gleichen Rechtfertigungen der Beteiligten ist sattsam bekannt, sowie niederschmetternd.

Es sollte auf den „Stock gesetzt werden“. Das machte jedoch nicht halt vor völlig gesunden Bäumen, die abgeholzt wurde.

Auch das „Tabula Rasa“ beim Entfernen der Hecken hat Methode. Kein vernünftiger Mensch kommt beim „auf den Stock setzen“ auf die Idee auf einer Länge von 200 Meter ALLES abzusägen. In jeder Broschüre, die auch die „UNB“ herausgeben, steht drin, dies nicht alles auf einmal zu machen, sondern jedes Jahr zu wechseln.

Hiermit würde den von und in den Hecken lebenden Tiern nicht auf einmal alle Lebensgrundlagen entzogen.

Man ist sprachlos ist man über die Begriffe, die von der Stadt Dannenberg verwendet werden.

Man wolle eine „Sichtachse“ schaffen, so die Begründung für die Genehmigung des Förderprogrammes.

Ebenso fragwürdig ist auch der letzte Termin an dem Hand angelegt wurde.

Am 2. und 3. März wurden, auch noch „Gehölzarbeiten“ durchgeführt, obwohl nach dem Naturschutzgesetz am 29. Februar keine Büsche und Bäume mehr gefällt werden dürfen.

Auch hier sieht die UNB keinen Anlass für eine „Beanstandung“.

Dem allem setzt die Stadt Dannenberg noch eins oben drauf. Man habe diese Arbeiten aus „Verkehrssicherheitsgründen“ getätigt.

Da muss man sich doch fragen, ja wo bitteschön findet denn im Böschungsbereich des Flusses ein Verkehr statt.

Nachfolgend 4 Bilder von der Aktion

Ein Leserbrief der EJZ vom 02.03.2019

Kahlschlag ein Unding

▶ Betrifft: Radikale Heckenentfernung

in Zadrau

Von Sägelärm am 11. Februar aus

dem Haus gescheucht, entdeckte

ich drei Männer beim Beschneiden

einer langen und dichten

Hecke. Auf meine Nachfrage, ob sie wüssten, dass dort Vögel nisten und Schutz finden, erhielt ich zur Antwort, dass nur ein wenig vom Rande ausgedünnt werden solle. Als Auftraggeber wurde mir der Bürgermeister genannt. Am 14. Februar fand ich nach meiner Rückkehr – ich verbringe nur noch wenig Zeit im Wendland – eine fast vollständig entfernte Hecke. Es fehlten die meisten Bäume einschließlich eines großen alten Obstbaumes.

Naiverweise hatte ich den Lügen des „leichten Randbeschnitts“ geglaubt und bin nun fassungslos angesichts dieser Zerstörungswut: Worin liegt der Sinn? Angesichts von Dürre und Artensterben geht es mittlerweile um jeden Vogel, um jeden Baum, um jede Biene, sodass ein solch gefühlloser Kahlschlag einfach ein Unding ist. Wird gezielt die Versteppung Westeuropas angestrebt, wo nur noch Krähen, Elstern und Waschbären gedeihen?

Zur KLP höre ich immer wieder, wie schön das Wendland doch „noch“ sei. Ich habe die

massakrierte Hecke dokumentiert und werde die Fotos zeigen. So würde ich gern eine Initiative

gründen nach Christian Ströbeles (Grünen-MdB) Vorbild bezüglich des Berliner Vereins „Bäume am Landwehrkanal.“

Catrin Porsiel,

Zadrau

Der Download ist unter:

https://ble-medienservice.de//frontend/esddownload/index/id/1122/on/1619_DL/act/dl

Am 29.03.2018 hat ein Landwirt aus Gusborn eine Hecke, in der sich auch Haselnuss und andere Feldgehölze befanden mit schwerem Gerät völlig platt gemacht.

Nicht nur, dass dies en Verstoß gegen das Naturschutzgesetz ist, denn ab dem 1. März dürfen keine Hecken mehr geschnitten werden, auch die Art wie das gemacht wurde ist inakzeptabel.

Wir berichten weiter über diesen Vorfall.

Von Rouven Groß

ElbeJeetzelZeitung vom 03.03.2017

Landkreis ermittelt nach Selbstanzeige wegen Baumfällungen bei Lefitz

Mit der Kettensäge im Schutzgebiet

Ein Beitrag aus der Natur in NRW 1/2018

Bodenbiologen des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung (UFZ) haben herausgefunden, dass die Artenzahl von Pilzen im Totholz um das Zwölffache höher ist als bislang angenommen. Zudem zeigt die Studie, dass Bäume nach ihrem Absterben artspezifisch von unterschiedlichen Pilzgemeinschaften besiedelt werden.

Die Forscher legten im Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin, im Nationalpark Hainich und im

Biosphärengebiet Schwäbische Alb insgesamt rund 300 Totholzstämme von sieben Laubbaum- und vier

Nadelbaumarten aus. Nach drei Jahren identifizierten die Wissenschaftler pro ausgelegtem Stamm

zwischen 22 und 42 Pilzarten und 1.254 in allen ausgelegten Holzstämmen. Generell wies totes

Nadelholz eine höhere Artenvielfalt an Pilzen auf als die meisten Laubbäume. Am höchsten war die Diversität bei Douglasie und Lärche sowie bei der Eiche; die geringste Pilzvielfalt hatten Buche und Hainbuche.

Die Forscher nutzten die DNA-Sequenzierungstechnologie „Next Generation Sequencing“, um die DNA der im Totholz verborgenen Pilze zu bestimmen. Bislang wurden bei vergleichbaren Studien nur die an der Totholzoberfläche wachsenden Pilzfruchtkörper dokumentiert. Die sichtbaren Fruchtkörper machen aber demnach nur den kleinsten Anteil des Pilzbestandes im Totholz aus.

Forscher haben in drei unterschiedlichen Waldregjonen Holzstämme verschiedener Baumarten ausgelegt Foto: W. Purahong

Die Bodenbiologen stellten außerdem fest, dass holzbewohnende Pilze bestimmte Baumarten

bevorzugen und eben nicht, wie bislang angenommen, generell entweder Nadel- oder Laubbaum besiedeln.

Insgesamt sieben solcher Pilzgemeinschaften stellten sie bei Laubbäumen fest, zwei bei Nadelbaumarten.

Unter den holzbewohnenden Pilzen befinden sich Arten, die bislang als Bodenbewohner, Pflanzenpathogene oder Symbiose-Partner bekannt sind und anscheinend Totholz als Zwischenhabitat nutzen.

EJZ vom 13.02.2018

Ein Landwirt hat in einem Billerbecker Schutzgebiet eine Hecke abrasiert

Wohltat oder Untat?

Billerbeck. Dass zwischen Landwirtschaft und Teilen der Bevölkerung…

weiterlesen. Bitte klicken Sie auf obigen Link.

Jürgen Kruse

Niehuskamp 3

48739 Legden

Tel.: 02566-9709087

info(at)heckenschutz.de

Vorschläge für Richtlinien zur Pflege von Hecken im Landkreis Lüchow-Dannenberg

Ziel aller Pflegemaßnahmen müsste eine mehrreihig und ausreichend breite (mindestens 4 m),

altersgestufte, aus möglichst verschiedenen, standortgerechten Sträuchern bestehende Hecke mit

buchtiger Flanke sein, die an beiden Seiten eine Saumzone (je ca. 1 m) aufweist. Gehölzstreifen

sind naturnahe Linienstrukturen, die für die freie Landschaft nicht zu unterschätzende ökologische und ökonomische Funktionen haben (u.a.: Verhinderung von Klimaschäden, wie Wind- und Wassererosionen, Klimaausgleich, Erhaltung der Artenvielfalt, Regenerationsraum und

Lebensraum, Sonnenschutz, Bienenweide, Vernetzung von Lebensräumen, Luftreinhaltung,

Ertragssteigerung, Sicherung des Erholungswertes der Landschaft…).

Vielfach finden wir nur noch Baumreihen (häufig mit nur einzelnen Sträuchern) vor, die über

mehrere Jahre erst wieder in Hecken umgewandelt werden können. Die Auswahl der über 3 – 4

aufeinanderfolgende Jahre abzuholzenden Bäume wird am Schreibtisch –möglichst fotogestütztgeplant.

Dabei ist das anfallende Gestrüpp für den Umwandlungsprozess zu nutzen.

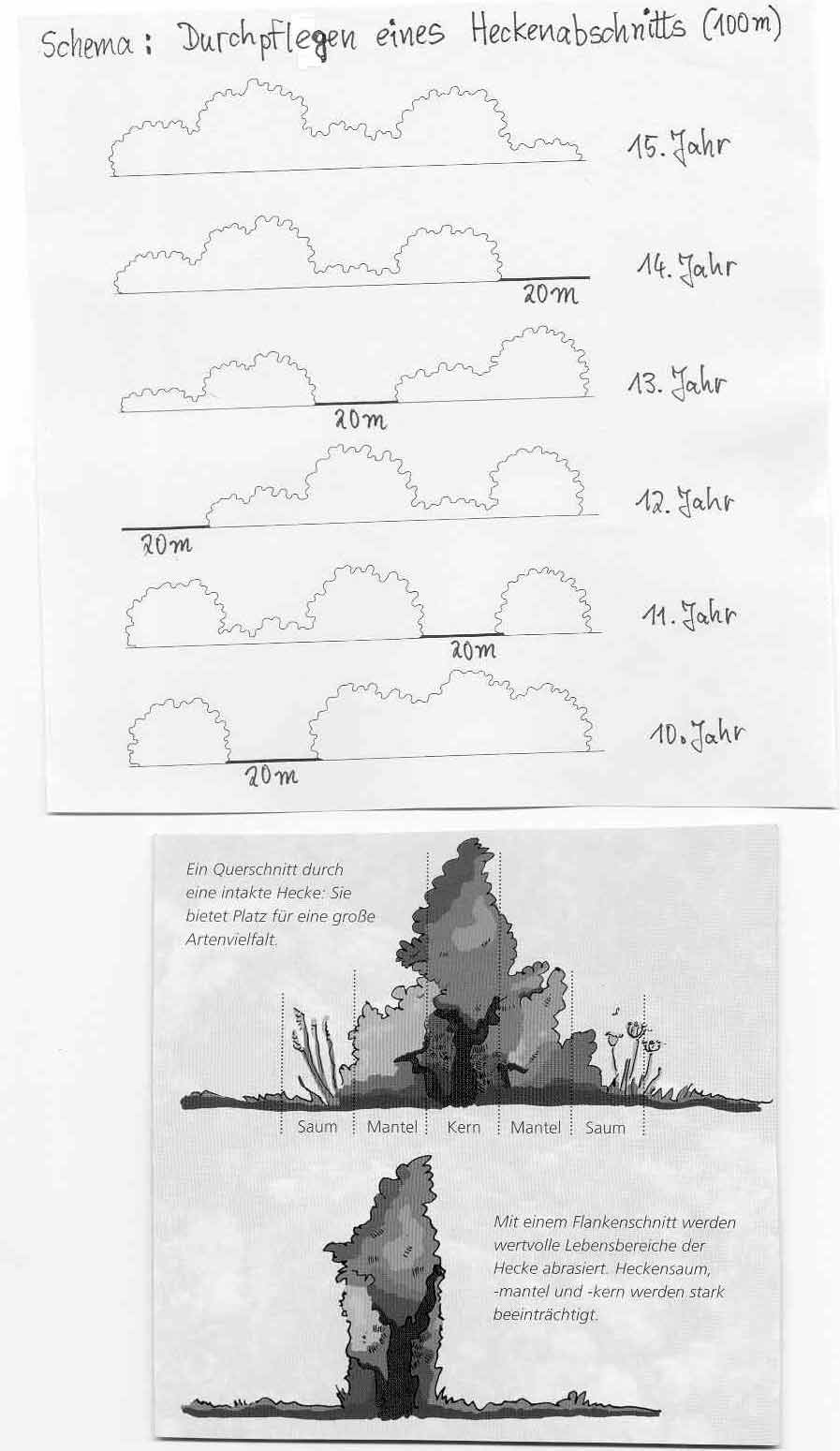

Die eigentliche Pflege der Hecke geschieht immer abschnittweise und planmäßig nach einer Begehung, bei der die Pflegeabschnitte möglichst mit Panoramafotos festgelegt werden. Die einzelnen Heckenzüge sollten mit Namen in einem Heckenbuch verwaltet werden. Eine

Heckenlinie von etwa 100 m ist in 5 -max. 20 m lange- Pflegeabschnitte einzuteilen.

Entsprechende Kennzeichnungen sollten in der Hecke angebracht werden. Die in der Hecke

gewollten Überhälter (3 bis max. 10 je 100 m) werden besonders gekennzeichnet. Hat die Hecke

etwa ein Alter von 10 Jahren erreicht, werden die Gehölze im ersten Pflegeabschnitt 20 cm über

dem Boden sauber und etwas schräg abgesägt. Da pro Jahr höchstens 20 % der Pflegeabschnitte

auf den Stock gesetzt werden, ergibt sich ein Durchpflegen des gesamten Heckenabschnitts

innerhalb von 5 Jahren (10. bis 14. Jahr), wobei die jährlichen Pflegeabschnitte in der Abfolge

nicht nebeneinander liegen (z.B.: 1. Jahr = 2. Abschnitt, 2. Jahr = 4. Abschnitt, 3. Jahr = 1.

Abschnitt, 4. Jahr = 3. Abschnitt, 5. Jahr = 5. Abschnitt). Bei dieser „20-%-Pflege“ wird eine

buchtige Heckensilhouette und eine gute Altersstufenvielfalt erzielt, die in Kombination mit einer anzustrebenden, standortgerechten Sträuchervielfalt zu einer geradezu sensationellen Artenvielfalt in der Hecke führen kann. Anschließend gibt es in dem durchgepflegten Heckenabschnitt 5 Jahre keinen Eingriff. Zum Schutz vor Wildverbiss werden die entstehenden Pflegelücken mit Gestrüpp geschützt. Größere Kahlstellen in der Hecke sollten im Frühjahr mit neuen Sträuchern bepflanzt und anschließend mit Gestrüpp eingehüllt werden.

In den zur Pflege anstehenden Abschnitten werden folgende Bäume und Sträucher von der Pflege ausgenommen:

a) die bereits gekennzeichneten Bäume (Überhälter) grundsätzlich,

b) Brombeergebüsche, weil eine Pflege völlig unnötig wäre,

c) Heckenrosen, damit sie sich voll entfalten können,

d) Pfaffenhütchen, denen ein Vorsprung gegeben werden soll.

Die Saumzonen bedürfen ebenfalls einer Pflege. Sie sind aber nur abschnittweise zu mähen,

jedoch niemals vor dem 15. Juli.

Hecken dürfen niemals maschinell verstümmelt oder durch einen Flankenschnitt in ihrer Funktion

beeinträchtigt werden (verheerender ästhetischer Eindruck, Zerstörung der ökologischen Heckenfunktion, keine Altersstufenvielfalt und Beschleunigung des Artensterbens, Windtunneleffekte durch „Hecken wie Mauern oder Spaliere“.

Hecken können ökologisch stark aufgewertet werden durch Lesesteinhaufen, Heckenholzrotten,

Feuchtstellen, Brombeerdickichte, Pulks von 10 bis 15 Nadelbäumen, Nistkästen und Heckenkompost (der das durch Saumzonenpflege anfallende Schnittgut ganz oder teilweise entsorgt).

Stand: 23.09.2006

——————————————————————————————————————————————–

Literatur mit Hinweisen zur Heckenpflege:

Hermann Benjes, Die Vernetzung von Lebensräumen mit Benjeshecken, Natur & Umwelt-Verlag, 5. überarbeitete Auflage, Bonn 1998, besonders: Seite 83 bis 122.

Faltblätter etc.:

-Gehölzschnitt an Straßen, eine Information über Gehölzpflegearbeiten im Straßenbegleitgrün, Hrsg. Landschaftsverband Rheinland, Köln 1998.

-Hecken – wertvolle Bestandteile unserer Landschaft, Kreis Wesel, Untere Landschafsbehörde, Wesel 1994.

-Info 5 – Heckenschutzmerkblatt, Region Hannover, Fachbereich Umwelt, Hannover 2002.

-Landschaftsgerechte Heckenpflege, Stiftung Kulturlandpflege, Hannover 1999.

Weitere Quellen:

-Hecken für Niedersachsen, Broschüre von NABU Niedersachsen und Bioland Niedersachsen, Hannover und Visselhövede, o.J..

-Norbert Knauer, Ökologie und Landwirtschaft, Ulmer-Verlag, Stuttgart 1993 (u.a. Hecken der

Agrarlandschaft, Seite 96 bis 114).

-Hecken: Ökologische Funktion, Anpflanzung, Pflege und Erhaltung, LÖBF-Mitteilungen, Recklinghausen, Nr. 3/1995.

-Hecken und Böschungsgehölze, Bodenerosion, Heft 21 der Wilhelm-Münker-Stiftung,Siegen 1989.

–Landschaftselemente in der Agrarstruktur, Entstehung, Neuanlage und Erhalt, Deutscher Verband für Landschaftspflege, Ansbach 2007.

Anlage: Pflege-Schema – 3 –

Anhang

Ein Infoblatt der Region Hannover im ![]() PDF-Format mit 161 KB zum herunterladen.

PDF-Format mit 161 KB zum herunterladen.

Jürgen Kruse, Niehuskamp 3, 48739 Legden

info(at)heckenschutz.de

2.12.2015

–Antrag auf Fördermittel für Neuanpflanzung von landschaftsgestaltenden Hecken besonders auch an Fahrradstrecken als Elemente zur Schaffung von Biotopverbundsystemen (Naturschutzgesetz-Auflage), als Teile der zu fördernden Landschaftsstruktur (RROP), als essentielle Bestandteile eines Konzepts zur Entwicklung eines „sanften Tourismus“ und abschnittweise ggf. auch als Basis zur Verwertung von Wildobst im Landkreis Lüchow-Dannenberg

Ausgehend von der Tatsache, dass im Kernbereich des Landkreises Lüchow-Dannenberg zwischen Dannenberg und Lüchow bzw. zwischen Lüchow und Clenze oder Waddeweitz/Sallahn kaum noch ökologisch bedeutsame mehrreihige, ausreichend breite (mindestens 4 m), altersgestufte, aus möglichst verschiedenen, standortgerechten Sträuchern bestehende Hecken mit buchtiger Flanke und Saumzone vorzufinden sind, wird folgender Vorschlag gemacht.

Vor allem an Nebenstrecken, die für Wanderer und Fahrradtouristen reizvoll sind, kann abschnittweise in den z.T. ausgeräumten Bereichen ein neues Heckenband entstehen, das die notwendigeBiotopvernetzung (Naturschutz) voranbringt. Dabei können bereits vernichtete oder stark beeinträchtigte Hecken wieder belebt und Baumreihen durch Hecken ergänzt werden und Verbindungslinien zu Gehölzen und Hecken in Insellage geschaffen werden. Hierzu werden Streckenverläufe (in Abstimmung mit den „22 schönsten Radtouren“ im Wendland) vorgeschlagen, die mit Unterstützung der Kreisverwaltung und der Samtgemeinden Elbtalaue und Lüchow noch zu präzisieren sind.

Da es sich bei den Strassen und Wegen überwiegend um Gemeindeeigentum (bzw. sonstiges öffentliches Eigentum) mit ausreichend breiten Seitenstreifen handeln dürfte, können die kommunalen Instanzen leicht für eine planerische und rechtliche Absicherung der zu pflanzenden Hecken sorgen. Die für die Erhaltung derArtenvielfalt, als Bienenweide und Vogelnährgehölze wichtigen Gehölze, wie Schlehe, Weißdorn, Holunder, Hundsrose, Haselnuss, Eberesche, Kirschpflaume, Kreuzdorn, Pfaffenhütchen, Sanddorn sollen bevorzugt werden. Das Heckenband soll durch eine breite Bürgeraktion (Kreis, Samtgemeinden, Arbeitskreis, Umweltverbände, Imker, Jäger, Schulen…) entstehen und u.a. durch Patenschaften für die einzelnen Abschnitte sowie durch ein naturnahesPflegekonzept (siehe Anlage ) im Bestand geschützt werden. Dieses Heckenband soll:

Attraktive Strecken für Radler benötigen dringend Wind- und Sonnenschutz (möglichst auf der Süd- und Südwestseite). Überall ist mittlerweile bekannt, dassmehrreihige Hecken vielfältige Aufgaben erfüllen. Sie beleben das Landschaftsbild und erhöhen den Erholungswert, sind Bindeglieder für die Vernetzung von Lebensräumen und unverzichtbarer Lebensraum z.B. für Fasan, Hase, Rebhuhn, Igel, Erdkröte und vieleNutzinsekten. Hecken können auf der Windschattenseite sogar eine Erstragsteigerung bewirken. Sie schützen Weidetiere für Hitze, Regen und Wind, verbessern den Wasserhaushalt und vermindern dieBodenerosion. Hecken tragen zur Luftreinhaltung bei, indem sie Staub- und Rußteilchen ausfiltern und chemische Stoffe binden. Sie erfüllen als „Straßenbegleitgrün“ viele technische Aufgaben wir Blendschutz, Sichtschutz, Lärmschutz, Staubschutz und Abmilderung von Unfallfolgen.

Erste Abschnitte können durch die Kommunen in Zusammenarbeit mit Umweltverbänden, Schulen, Jugendgruppen, Kindergärten, Menschen im freiwilligen ökologischen Jahr, Vereinen usw. entstehen. Abschnittweise könnten Hochzeitspaare, Schützenkönige, Firmen … Gehölze stiften. Ganze Abschnitte können alsNaturlehrpfade entwickelt werden.

Dazu ist es notwendig, dass Gelder für Ausgleichsmaßnahmen gebündelt werden und zusammen mit Fördergeldern immer wieder in dieses Projekt fließen. Gehölzschnitt aus notwendigen Pflegemaßnahmen wird für die Neuanpflanzungen benötigt (ersetzt Schutzzaun) und Einnahmen aus dem Verkauf von Holz und Hackschnitzeln sollten in die Neuanpflanzungen fließen. Ganze Abschnitte können im Sinne der „modifizierten Benjeshecke“ preisgünstig angelegt werden (siehe: Literaturliste).

Die gesamte Bevölkerung wird über die ökologische Bedeutung des Lebensraums Hecke und naturnahe Pflege –auch im Hinblick auf den Ausbau der Tourismuswirtschaft („erlebniswerte Landschaft“)- informiert, ggf. durch „Kreis- Umweltschutz-Wettbewerbspreise“ (vgl. Landratsamt Karlsruhe). Patenschaften für Hecken (etwa von Schulklassen, Jugendgruppen, Senioren, Vereinen), die der Durchführung von Pflanzaktionen, der Erhaltung, dem Schutz und der naturkundlichen Beobachtung dienen,werden überall angeregt. Sich vernetzende Hecken an Straßen und Wegen werden im Rahmen von „Hochzeits- oder Jubiläums – Hecken“ (z.B.:

„Hecke der Schützenkönige von…“) angeregt und gefördert. Ein „Hecken-Umwelt-Zentrum“ könnte geschaffen werden zur Bündelung entsprechender touristischer Angebote und umweltpädagogischer Bemühungen

(Beispiel:„Wallhecken-Umwelt-Zentrum“ in Leer; siehe:www.wallhecken.de), ggf. angereichert mit einem Informationspaket zu Insekten und Bienen.